記事のポイント

- 脱炭素への貢献度を測る概念「削減貢献量」が注目を集める

- パナソニックが2010年に開示すると、自動車や化学業界などにも広がった

- G7気候・エネルギー閣僚級会合の共同声明に入り、国際標準化への議論が進む

カーボンニュートラルへの貢献度を測る新しいモノサシとして、「削減貢献量(Avoided Emissions)」が注目を集める。日本で初めて開示したとされるのがパナソニックだ。同社が2010年に公表すると電気や自動車、化学業界などに広がり、2017年に経産省もこの動きに乗った。4月15・16日に札幌で開いたG7気候・エネルギー閣僚級会合の共同コミュニケ(共同声明)に入ったことで、「国際標準化」に向けた議論を後押しする大きなファクトができた。(オルタナS編集長=池田 真隆)

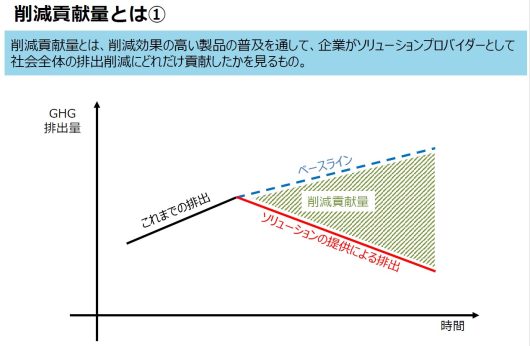

削減貢献量とは、脱炭素と経済成長の両立を実現するために経産省が重視する概念だ。温室効果ガス(GHG)排出量の算定・開示は、どれだけ自社の排出量を減らしたかに主眼を置く。一方、削減貢献量では、自社の製品・サービスが社会全体の排出量の削減にどれだけ貢献したかを評価する。

算定式は議論中だが、考え方はこうだ。

企業が低排出の新製品や新サービスを開発・提供したとする。それらのサービスがなかったと仮定した場合と比べてどれだけ社会全体のGHG排出量を削減できたかを示す数値だ。

GHG排出量の算定・開示について、排出量は企業にとって「リスク」だと評価する側面が強い。そのため、リスクを減らすため、事業活動を抑制して排出量の削減に取り組む企業も出ている。

日本の電源構成比の約70%は石炭・石油・ガスなど化石燃料だ。排出量の削減に向けて技術的な課題から脱炭素化が困難な産業にとっては、抑制せざるを得ない状況だ。

しかし、事業活動の抑制だけでは、成長に直結せず、さらには、パリ協定で定めた「1.5℃目標」(日本は2050年カーボンニュートラル)の達成も難しいと、経産省は考えた。

そこで削減貢献量という新しいモノサシで企業を評価する仕組みづくりに動く。既存のモノサシ(国際基準「GHGプロトコル」)では、企業にサプライチェーン全体の排出量の算定を求める。低排出の製品を開発した場合は、その製品の排出量を製造から使用、廃棄までのライフサイクル全体で評価する。

その製品がなかった場合と比べて削減できた排出量は評価に入っていない。社会全体の排出量の削減に貢献したのに、製造すればするほど企業の排出量が増えていく仕組みになっているのだ。そこで、経産省では既存のモノサシに加えて、削減に貢献した取り組みも評価するルール形成に取り組む。

経産省の高濱航・地球環境対策室長は、削減貢献量のゴールについて、「金融機関からのファイナンス」と言い切る。削減貢献量を新たな評価指標に加えて、脱炭素を促進する技術への投資を集め、経済成長との両立を図る。

■最大の禁じ手は自社排出量から差し引くこと

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)