記事のポイント

- 常時雇用301人以上の企業を対象に、「男女の賃金差異」の情報開示が義務化

- 日本はOECD加盟国の中で4番目に男女の賃金格差が大きい

- 単なる開示規制としてとらえるのではなく、本質的な取り組みを

厚生労働省は女性活躍推進法の改定を行い、2022年の事業年度分から、常時雇用の労働者が301人以上の企業に対して「男女の賃金差異(賃金格差)」の公表を義務付けた。日本はOECD加盟国の中でも4番目に男女の賃金格差が大きい。単なる情報開示義務付けとして取り組むのではなく、ジェンダーギャップの解消に向けた本質的な取り組みが求められる。(オルタナS編集長=池田 真隆)

政府の男女共同参画会議は6月5日、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」(女性版骨太の方針)の原案を公表した。原案では、プライム市場に上場する企業には2030年までに女性役員比率30%以上を明示することを求めた。

男女間の賃金格差の情報開示については、義務化の対象を常時雇用「301人以上」から、「101人~300人」に拡大を検討するとした。

賃金差異の情報開示を定めた法律は、女性活躍推進法だ。今回の改定では、常用雇用者数301人以上の企業に、事業年度の終了後、3カ月以内の公表を義務化した。

計算方法は3種類ある。一つ目は、女性正規労働者の平均年間賃金と男性正規労働者の平均年間賃金の差異だ。二つ目が、女性非正規労働者の平均年間賃金と男性非正規労働者の平均年間賃金の差異。そして、最後が、女性労働者の平均年間賃金と男性労働者の平均年間賃金の差異だ。

男女賃金の差異情報は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や企業のウェブサイトで公表する必要がある。大きな賃金格差が見込まれる場合は、要因を分析して、「追加情報」として説明することができる。

■専門家が語る「賃金格差是正の分析法」

■「ペイエクイティ」を維持するためには

■「単なる情報開示規制ととらえてはいけない」

■セールスフォースは2015年から世界全体で同一賃金査定

■専門家が語る「賃金格差是正の分析法」

賃金格差の是正に向けて、企業はどのような分析・施策を実施すべきか。EYストラテジー・アンド・コンサルティングの野村有司・ピープル・アドバイザリー・サービス パートナーは、このほど企業が取るべき対応をまとめたレポートを公開した。要旨は下記の通り。

なぜ賃金差異が起きるのか詳細に把握することが必要だ。そのための手法が、多変量解析・統計分析だ。これらの手法を行うことで、経験や勤続年数、労働時間、成果、職種などで差異が起きている場合は、育成や配置の見直し、報酬体系の再設計や制度変更によって対処できる。

一方で、正当性のない賃金差異が判明した場合は、女性に対するアンコンシャスバイアスの可能性が高い。格差を是正するための対応を早急に立てる必要がある。

■「ペイエクイティ」を維持するためには

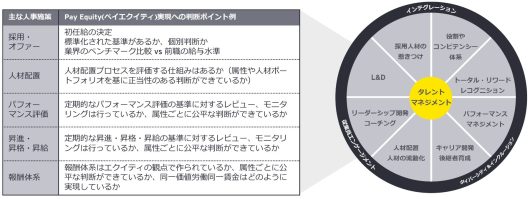

賃金格差を是正してPay Equity(ペイエクイティ)を達成し、継続的な仕組みとして維持するためには、個別施策だけでなく、パーパスや事業戦略から逆算した「あるべき人材ポートフォリオ」の策定や企業文化の醸成が必要だ。

特に少子化、労働人口の減少が予想される日本では、中長期的な視点に立った要員計画が必須となる。そうした環境下においてジェンダーによる大きなギャップの存在は、極めて大きなリスク要因となり得る。

貴重な人的資本を最大限活用するための人事制度やワークスタイル、それらを支えるインクルーシブな組織文化の醸成がますます重要になる。

■「単なる情報開示規制ととらえてはいけない」

野村氏は、賃金差異の情報開示を単なる規制としてとらえてはいけないとまとめる。

「企業は、男女間の賃金差異の公表を単に情報開示の場として捉えるのではなく、開示義務の目的を理解し、課題をしっかりと見定めた上で、どのように自社のパーパスや事業戦略を実現するのかを検討する機会として捉えていくことが望ましい」

「男女間の職場における平等と公平の実現は、企業における人的資本の活用という側面のみならず、従業員にとっても個人の選択肢を広げ、仕事と生活の双方の充実を通じて、社会的価値の創造にもつながると言える」

「単なる情報開示規制としてではなく、賃金差異の要因を分析し、複合的な課題に対して正しい施策に取り組むことは、人的資本経営の第一歩として非常に重要な契機となるのではないだろうか」

■セールスフォースは2015年から世界全体で同一賃金査定

セールスフォースは賃金格差の是正に世界でも早くから取り組んできた。2008年に最初の従業員リソースグループである、「Salesforce Women’s Network」を設立した。2015年に、コアバリューに「平等(イクオリティ)」を追加すると、同年、初となる同一賃金査定を行った。

グローバルで査定を行い、説明がつかない賃金格差を明らかにして、対策を実施してきた。米国本社では、男女の賃金差異だけでなく、人種や民族による賃金差異の分析も行う。

2016年には、Office of Equality(オフィスオブイクオリティ)を設立し、最初のChief Equality Officer(最高平等責任者)を採用した。

同社にとって、平等(イクオリティ)は、コアバリューの一つであり、この価値観から基づいてビジネスに取り組む。企業としての意思決定や行動にも反映している。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)