連載: 曲がり角のカーボンニュートラル(1)

記事のポイント

- 日本政府も2020年に宣言した「カーボンニュートラル」が転機を迎えた

- 「カーボンニュートラル」は定義があいまいで、企業の中でも誤用が目立つ

- 安易なカーボンニュートラルの濫用は、グリーンウォッシュになりかねない

「カーボンニュートラル」が大きな曲がり角に差し掛かった。菅義偉前首相の「2050年カーボンニュートラル宣言」を機に、日本でも同様の宣言をする企業が増えた。だが、その定義はあいまいで、企業の中でも誤用が目立つ。最近ではカーボンニュートラルや、安易な「カーボンオフセット」を止めると宣言する企業も増えてきた。(オルタナS編集長=池田 真隆)

■「カーボンニュートラル」と「ネットゼロ」の違いとは

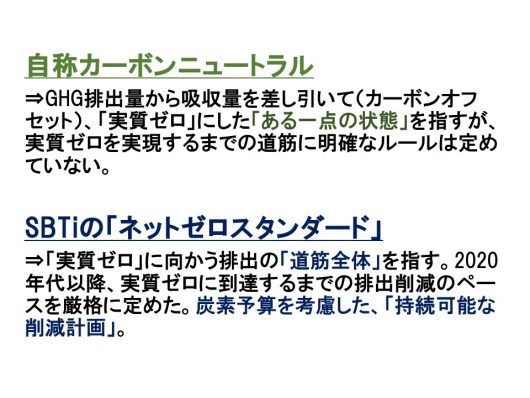

脱炭素の取り組みには、カーボンニュートラルのほかに、「ネットゼロ」もある。カーボンニュートラルとネットゼロの最大の違いは、目標達成までの「道筋」にある。カーボンニュートラルもネットゼロも、GHG排出量から吸収量を差し引いて(カーボンオフセット)、実質ゼロにすることだ。

しかし、カーボンニュートラルは、「ある一時点の状態」を指すに過ぎない。実質ゼロを実現するまでの道筋に明確なルールは定めていないからだ。

極言すると、目標年の寸前までGHG排出量を減らさず、最後の数年でGHG排出量と同量のカーボンクレジットを購入してオフセットすることもできるのだ。

だが、この考え方は、脱炭素に不可欠な「炭素予算(カーボンバジェット)」を考慮していない。炭素予算とは、一定の気温上昇に抑えるために、「地球全体で許容可能な」累積のGHG排出量を指す。

IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)が2018年10月に発行した「1.5℃特別報告書」では、地球の平均気温の上昇を1.5℃以内に抑えるために可能性が比較的高い条件として、1870年からの累積のGHG排出量を約2900ギガトン(約2.9兆トン)に抑える必要があるとした。

2011年時点での累積のGHG排出量は約1900ギガトン(1.9兆トン)だった。「1.5℃目標」を実現するには、2012年から2050年までに排出可能な累積GHG排出量は残り約1000ギガトン(約1兆トン)となる。地球全体でのGHG排出量は毎年、約335億トン(2019年)なので、排出削減の取り組みが欠かせないのだ。

一方、ネットゼロは、実質ゼロに向かう排出の「道筋全体」を指す。2020年代以降、実質ゼロに到達するまでの排出削減のペースを厳格に定めた。炭素予算を考慮した、「持続可能な削減計画」と言える。

厳格なネットゼロが生まれた背景には、明確な定義がない「自称カーボンニュートラル」の乱立がある。

■米国では「自称カーボンニュートラル」に集団訴訟も

■ネットゼロはバリューチェーンの9割削減求める

■残余排出量には「吸収系クレジット」が不可欠

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)